クローバー歯科・矯正歯科 あべの天王寺院 歯科医師 永井 伸人

歯ぎしりがあるとインプラントは失敗する?

「せっかく高額なインプラント治療を受けるなら、絶対に失敗したくない」

これは多くの患者さんが抱く、正直な気持ちだと思います。

そして、「自分、歯ぎしりあるけど大丈夫かな…?」と不安に思う方も少なくありません。

実は、歯ぎしりはインプラントの失敗リスクのひとつ。

特に夜間の無意識な歯ぎしり(睡眠時ブラキシズム)は、歯や顎だけでなく、インプラントにも大きな影響を与えることが知られています。

でもご安心ください。

「歯ぎしりがあるからダメ」というわけではなく、正しく診断して、適切な対策を取れば、歯ぎしりがある方でもインプラント治療は十分に可能です!

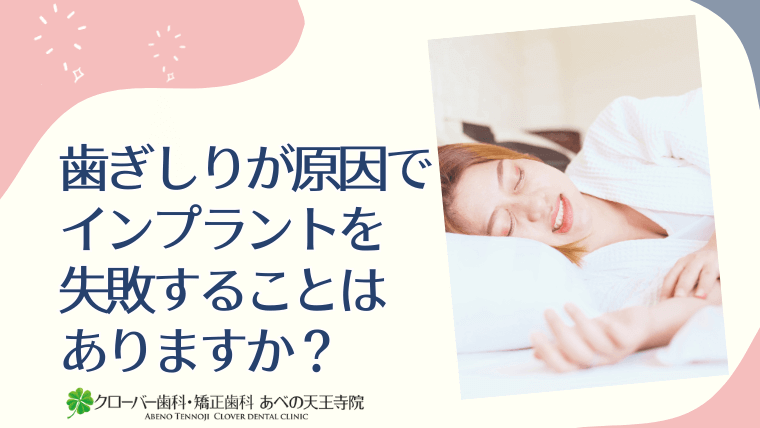

歯ぎしりがもたらすインプラントへのリスクとは

歯ぎしりによるダメージは意外と深刻。以下のような影響が、インプラントにとっては大敵になります。

歯ぎしりによるダメージは意外と深刻。以下のような影響が、インプラントにとっては大敵になります。

1. インプラント体への過度な負荷

歯ぎしりによって、非常に強い力がインプラントにかかることがあります。

天然歯は「歯根膜」というクッションで衝撃を吸収できますが、インプラントにはそれがありません。

そのため、歯ぎしりによってインプラントが骨に与える負荷が直接的かつダイレクトになり、周囲の骨やインプラント体にダメージを与える可能性があります。

→ 歯ぎしりの強い力は、人工歯根を支える骨や周囲の組織にダメージを与える可能性があります。

2. 被せ物の破損・脱離

強い咬合力が継続的に加わると、セラミックなどの被せ物が欠けたり、外れたりすることも。

→ 上部構造である被せ物が欠けたり、外れてしまったりすることがあります。

3. 周囲の骨の吸収

歯ぎしりによってインプラントに「マイクロムーブメント(わずかな揺れ)」が生じると、周囲の骨が安定せず、次第に骨吸収が進むことがあります。

また、揺れによって歯垢が溜まりやすくなり、インプラント周囲炎(歯周病のような炎症)を引き起こす原因にもなり得ます。

→ 持続的な過負荷によって、インプラント周囲の骨が痩せる(骨吸収)リスクが上がります。

4. 炎症やインプラント周囲炎の原因

→ マイクロムーブメント(微小な揺れ)が起こると、炎症の原因になりやすくなります。

その結果、せっかく入れたインプラントが早期に脱落してしまうケースも…。

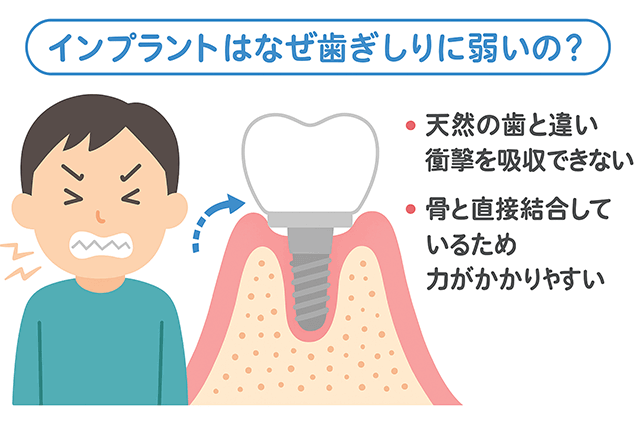

インプラントはなぜ歯ぎしりに弱いの?

「自分の歯では平気だったのに、インプラントだとダメなの?」

そんなふうに思う方も多いのではないでしょうか。

この疑問に答えるために、まずはインプラントと天然歯の違いを理解することが大切です。

天然歯には“歯根膜”というクッションがある

天然の歯には、「歯根膜(しこんまく)」という繊維状の組織が存在しています。

この歯根膜には次のような役割があります。

咬んだときの衝撃を吸収するクッション作用

咬みごたえを感じる圧覚センサーとしての機能

咬み合わせの微調整を自然にサポート

つまり天然歯は、「押されたらちょっと引く」「強く噛んだら無意識に力を弱める」など、力を逃がす柔軟性があるんです。

インプラントには“歯根膜”がない

一方、インプラントは「人工のネジ(チタン製など)」が顎の骨に直接固定されているため、歯根膜のようなクッション性がゼロ。

そのため…

咬合力がそのままダイレクトに骨へ伝わる

咬んだときの「力加減」が分からない

負荷を自動で調節する仕組みがない

という特徴があり、衝撃や圧力に対して“逃げ場がない”構造になっています。

歯ぎしりはその“逃げ場のなさ”を突く

歯ぎしりって、一晩で数十kg〜100kg近い力がかかることもあります。

しかも寝ている間は無意識なので、「やめよう」と思っても止められません。

天然歯なら「ちょっと痛い」「違和感がある」と感じて咬む力を無意識に調整できますが、

インプラントではその調整が利かないため、限界を超える力がずっとかかり続ける可能性があります。

つまり…

インプラントには「歯根膜」がないため、力を吸収する構造が存在しない

歯ぎしりは強い力が長時間かかるため、ダメージが蓄積しやすい

結果として、インプラントが「歯ぎしりに弱い」とされる

インプラントが「壊れる」のではなく、周囲の骨が耐えられなくなる

読者さんによくある誤解として「インプラントがポキっと折れるんですか?」というご質問もありますが、実際にはインプラントそのものは非常に丈夫です。

問題は、その周囲の骨や組織が過負荷に耐えきれなくなって、骨が痩せる(吸収される)こと。その結果、支えがなくなりグラついたり、脱落したりするのです。

リスクを回避するための対策方法

では、どうすれば歯ぎしりによる失敗リスクを減らせるのでしょうか?

歯ぎしりがあっても、しっかりとケアすればインプラントは十分に長持ちします。

ナイトガード(マウスピース)の装着

就寝時に装着することで、上下の歯やインプラントの直接的な接触を防ぎ、衝撃を緩和します。

オーダーメイドで作製されるため、装着感も良好です。

→ 就寝中の歯ぎしりによるダメージを物理的にガードします。

噛み合わせの調整

被せ物の高さや形状を調整し、インプラントに偏った力がかからないようにします。

→ インプラントに余計な力がかからないよう、咬合面を微調整します。

咀嚼バランスの見直し

左右どちらかだけで噛んでいるなどの癖があると、インプラントに集中して負担がかかる可能性があります。

全体のバランスを見直すことが重要です。

→ 他の歯との噛み合わせのバランスを整えることで、局所的な負担を減らします。

ストレスケア・生活習慣の見直し

ストレスが強いと、歯ぎしりが悪化する傾向があります。

十分な睡眠やリラックスできる時間を意識することも、意外と大切です。

→ 歯ぎしりの一因であるストレスを減らすため、生活習慣の見直しも大切です。

このような対策を組み合わせることで、歯ぎしりによる失敗リスクは大幅に軽減されます。

歯ぎしりのある方でも成功できる治療計画とは?

治療前のカウンセリングでは、歯科医師が以下のようなチェックを行います。

- 歯ぎしりの自覚の有無や頻度

- 歯のすり減り、被せ物の破損の有無

- 顎関節や筋肉の状態(筋の緊張・顎の違和感など)

- 咬合面の圧力分布

これらを総合的に評価したうえで、以下のような工夫を取り入れます。

耐久性の高い材質の被せ物を選択

(例:ジルコニアや柔軟性のあるコンポジット)

インプラントの本数を増やして負担分散

(奥歯2本分でもインプラントを1本ではなく、2本入れて安定性アップ)

定期健診の間隔を短縮し、早期にトラブルを発見

このように、「歯ぎしりがある=NG」ではなく、「歯ぎしりのある方に合った治療計画」を立てることで、長く安定して使えるインプラントが実現します。

まとめ

まずは正確な診断と相談からスタートしましょう。

歯ぎしりは珍しいものではありませんし、「歯ぎしり=インプラント不可」では決してありません。大切なのは、そのリスクをきちんと把握し、対策を講じた上で治療に臨むことです。

歯ぎしりの兆候に気づいたら

不安があるけど、誰に相談すればいいかわからないなら

もし不安がある方は、どうぞ一人で悩まずに、まずは歯科医院でのカウンセリングから始めてみてください。

「歯ぎしりがあるけどインプラントをしたい」そんな気持ちに、しっかりと応えてくれる歯科医院はきっとあります。